【構造・断熱見学会】8/27(日)『シックハウス/健康重視ライフ構造見学会』

こんにちは。毎日本当に暑いですね。エアコン無しの生活は考えられなくなってしまってますが、皆様ご体調はいかがでしょうか。

この世界情勢の中、電気代は高騰していて、省エネできる家の断熱・気密・パッシブ設計はとても大切だと益々感じる様になってきてます。

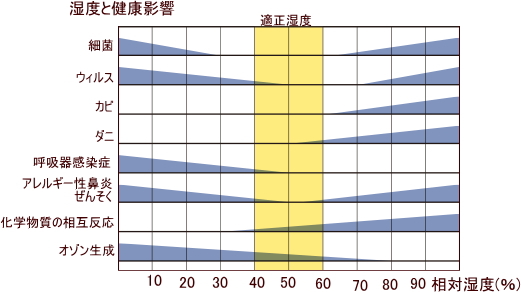

しかし気密性能が高くなると室内空気の汚染物質で体調を崩される方も多く、ご相談を受けることがよくあります。

(ウイズダムデザインで標準仕様としている内装材は自然素材で、有害化学物質を吸着する効果があります。上は過去に建てた家の写真です)

また、体調不良の原因がシックハウスと気付かず過ごされている方も多いようです。近年増加傾向にある小児のアトピーやぜん息などのアレルギー疾患の発症理由のひとつとして、化学物質の関与が考えられています。家の気密が高くなるほど建材や換気について考える必要性がでてきます。

シックハウス症候群や化学物質過敏症は、未解明の部分が多い疾患ですが、対策としては、有害な化学物質を発することがない建材、また有害化学物質を吸着する建材の仕様、ダニやカビの増殖を抑えることのできる建材を使用することが基本となります。

この家は、自然素材を用い、有害化学物質ほぼゼロで、高い断熱・気密性能・パッシブ設計でエネルギー効率を最大限に引き出す工夫をしています。また耐震等級3(最高等級)の地震に強い家の構造にしています。

耐震等級3、長期優良住宅仕様、

UA値0.5w/㎡K、C値0.37㎠/㎡、自然素材多用の国産無垢材の家、

パッシブ設計、 屋根断熱、基礎内断熱を採用、

床下エアコン(夏)・小屋裏エアコン(冬)1台のエアコン稼働で全館空調を目指します。

〔この見学会は終了致しました〕

2023年8/27日(日)10:00~17:00

10:00から1時間ごとに区切らせていただき、1時間に1組様限定とさせていただきます。

お手数をおかけしますが、ご予約下さい。

場所や時間調整相談(ご予約時間が重なった場合)の連絡をさせていただきます。

ホームページの資料請求ページからご予約下さる場合は『お問合せ内容』の欄にご希望の時間帯

などをお書き下さい。

☎ 077-566-0779

✉wisdom-d@ap.main.jp

当日連絡先080-4722-3509(上原)

今回は構造・断熱についてご紹介いたします。

今までの経過写真と共に紹介させていただきます。(前回の構造や断熱見学会の案内ページの内容を元に加筆した内容になっています。)

目次 [hide]

目次

◆国産無垢材のワンランク上の構造材を使う理由

地震の多い日本、最近も各地で地震が多発しています。南海トラフ大地震やそれに伴う活断層、液状化(特に琵琶湖周辺)による被害が想定され、また地球の温暖化の影響で災害も大型化しています。基礎や構造は建ってしまうと見えず、よほど興味を持たないとわかりにくい部分ですが、「災害に強いこと」は家の第一使命であると考えています。ウイズダムデザインでは標準仕様で、耐震等級3(最高等級)を超える性能を提案しています。1棟毎構造計算『許容応力度計算』をしています。『通し柱は15cm角の檜材』

木造軸組工法などで、一本で土台から軒まで通っている柱で、通常は建物の四隅など構造上重要な位置に使われる柱です。通し柱は1階と2階を構造的に一体化し、建物の耐震性や耐久性を高める役割を果たす重要な柱です。

通し柱はおもに外周に立てられ、胴差(どうざし)が通し柱の側面に突き刺さるような形で固定されます。(柱の位置によっては)3方向や4方向から差し込まれる柱もあり、柱は胴差しで切り欠かれるので、細い柱では残りが少ししかなく強い揺れがきた場合折れてしまうこともあります。(一般的な家は12㎝角が多いです)

今回の家では大黒柱に18cm角を使っています。

『管柱(くだばしら)』は12㎝角を使っています。(一般的な家は10.5㎝角が多いです)

『芯持ち材』

「芯」とは木の中心のことです。年輪の中心が芯です(写真の赤身のところが芯です)。原木の芯を含んだ材を「芯持ち材(しんもちざい)」、外した材を「芯去り材」と言います。芯は骨のようなもので、骨が残っている分強く、芯持ち材は日本では古くから構造材には『芯持ち材』が使われてきました。

赤身の芯持ち材を使った構造の家は長持ちします。水に強くて耐久性に優れています。

赤身は一旦乾燥すると、水に強い性質を持っています。また、白身から成長して赤身に変わる時に虫やカビから身を守る成分フィトンチッドが貯えられるので、赤身はカビや腐朽菌に強い特徴があります。

『乾燥方法は天然乾燥』

木の乾燥方法は大きく分けて2つあります。

自然の力を借りて時間をかけて乾かす『天然乾燥』と、人工的に熱や風を与え湿度調整をしながら乾かす『人工乾燥』です。

近年、人工乾燥で多くとられている手法が、温度を80度以上に上げて木を内部まで乾かす高温乾燥と呼ばれるものです。

含水率を均一にするための最適手法ですが、 木は脂が抜けてしまうため艶が無くなりぱさぱさになります。 香りも変わってしまいます。強度は乾燥することで上がりますが、粘りがなくなり脆く(もろく)なります。

一方の天然乾燥ですが、乾燥までにとにかく時間がかかります。そして乾燥する最中に表面に割れが入り、 曲がったりねじったりするものもあります。木によって乾くスピードも違い、人間の思い通りにはいきません。

しかし天然乾燥は木材にとってはストレスなく伸び伸びと乾燥していくことができるため、 木本来の香りと色合い、そして粘り強さを持っており、住居に使うにはふさわしい乾燥の木です。

『構造材は国産無垢材を使う訳』

今、日本の人工樹林の多くは伐採期を迎えた十分に育った杉や檜がたくさんあります。それらを使うことで日本の林業が成り立ち、山に手が入れられ、木を伐ったところに若木を植林することができます(ハウスメーカーでは外材が多く使われています)。木は光合成をしCO2を吸収してくれます。木は製材され、家の建材となっても吸収したCO2をそのまま固定してくれるので、伐って家の建材として長く使い、山に若木を育てることはCO2の削減につながり、地球温暖化防止に一役買うことになります。木は伐って使っても植林して育てることのできる再生可能な資源です(石油や石炭などの使うと枯渇する化石燃料とは違います)。また成長してしっかり根を張った木は、山の土砂崩れを防ぐ役割も果たしてくれます。国産材を使うことにより日本の山にお金がまわり、山の手入れや植林をすることができると森林が健全に保たれ、多用な生物の住処となり、山から流れ出る水は滋養に富み、川や海の生き物も養われ自然が守られます。国産材を使うことは山を育てながら、日本の山や自然環境を護り、CO2の削減に役立ちます。

長持ちすることをきちんと考えた無垢材の家は手入れをしながら長く使うことができます。地球への負荷がなるべく少ないよう、使い捨て住宅ではなく、世代を超えて100年は住み継げる家を建てると、50年住んでも、あと50年住むことができ、次世代に譲ることも、貸すことも、売却することもできます。世代を超えて住み継ぐことにより、1世代あたりの住居費負担も少なくなります。

自然素材のエコ建材はリユース・リサイクルできます。家としての使命を終えた建材は形を変えて役に立ち、次世代のための サステナブルな社会を支えることにつながります。

日本の国土の約7割が森林で、そのうち約4割は人工林です。健全な森林の整備のためには、守り育てるだけでなく、積極的に国産材を利用することが必要になってきました。

◆長いホゾの意味

阪神大震災では土台からホゾが引き抜け、1階が潰れ、圧死で多くの人命が失われました。それを防ぐため、構造材の土台と梁には9㎝の柱のほぞを差し込んでいます(一般的な家は4.5~6㎝)。金物の補強はもちろん建築基準法通り付けていますが、長い年月の間に何回も地震にも会い、金物が錆びるなどの劣化がおこる場合も想定できます。地震で大きな揺れがきた時、建物が変形しようとしますが、多くのホゾにより、土台と柱をつなぎ止める金物にかかる力を軽減し、家の損傷を少なくします。

長いほぞを差し込むため、梁や土台の寸法も大きくなり、大工さんの手間もかかりますが、大きな地震が起きても家の損傷を少なくします。

◆耐震等級3(許容応力度計算済み)の構造

許容応力度計算をした構造より確実で安全・安心いただける耐震性能を得るため許容応力度計算を標準仕様で全棟行っています。

・重さに耐えられるか(鉛直荷重)

・風力に耐えられるか(風荷重)

・地震に耐えられるか(地震荷重)

・構造を支える柱がどれだけ変形するか(層間変形)

・壁の配置のバランス(偏芯率)

・各階のバランスによりねじれに耐えれるか(剛性率)

・各部材、接合部に加わる力は大丈夫か(解析)

(許容応力度計算は労力と経験が必要で、実施する住宅会社は少なく、90%以上の木造住宅が許容応力度計算を実施せずに建てられていると言われています)。

◆シロアリ対策にホウ酸処理

樹種の違う木材の暴露試験の結果、ホワイトウッド・米つが・米松などは短期間でシロアリの食害が著しいと言われています。この家ではヒノキを土台に、構造材に杉の芯持ち材の使用しています(スギの白太部分は被害にあっても、中心部の赤身は食害にあいにくいと言われています)。

ウイズダムデザインでは、健康にも安全なホウ酸による防蟻処理を行っています。人体に安全で、湿気等が無ければ半永久的に効果が持続されます。建築基準法では、地盤から1mまでの部分は、防腐措置が必要とされています。しかし公庫融資や性能表示では、D1樹種を使うことによって、薬剤注入などをしなくても良いことになっています。

しかし、ウイズダムデザインではD1樹種であるヒバかヒノキを土台に、構造材に低温乾燥の杉の芯持ち材の使用を標準として提案し、

その上、ホウ酸(※)による防蟻処理を行っています。

入居後、目視で点検できるよう点検口を設ける、床下の高さを高くするなどの配慮もしています。

(株式会社エコパウダーホームページより引用https://ecopowder.com/column/houso/)

【1】高い安全性

【2】下等生物に厳しい

一方で、腎臓を持たないあらゆる下等生物の場合には、過剰摂取することで 細胞レベルでエネルギー代謝できなくなって餓死することが分かっています。 代謝という生命の基本プロセスに作用しますので、免疫を獲得することはまずありません。 古くから使われているゴキブリのホウ酸団子が、この性質を利用した一つの代表例と言えるでしょう。【3】効果が持続

ほう素は揮発や分解によって滅失することがありませんので、効果が目減りしません。 大量の水に接することで徐々に溶脱していきますが、風雨に晒されない用途であれば、半永久的な効果が期待できます。【4】欧米のスタンダード

環境に優しくほ乳類に安全。確実に害虫等の制御が出来て、効果も持続する。 こういった特性から、欧米では1950年代から今に至るまで、 室内の防虫、建築時の防腐・防蟻にホウ酸塩が広く使われています。特に、温暖湿潤な気候を好むシロアリの被害が深刻化していた米・ハワイ州では 1992年からホウ酸塩防蟻処理が始まり、現在ではシェアのほぼ100%を占め、シロアリ問題は解決しています。ホウ酸について

人間にとっては食塩と同程度の急性毒性であり、体重60kgでは約300gで半数致死量となる。継続してホウ酸を摂取すると下痢など消化器系の不良が生じる可能性がある。 腎臓機能で排泄できない昆虫には毒性が強く現れ、通常殺虫剤として利用される。

その濃度毒性を利用し、欧米では建築用木材で、シロアリや菌類への防虫防腐剤として塗布されている事が多い。近年では日本でも毒性の低さと長期有効性から優良住宅認可/認定され始め注目を集めている。(ウイキペディア引用)

・夏、2階も暑くなく過ごせること

・夏、内外の温度差による結露の発生を抑え、構造内部が痛みにくく、家を長持ちさせること

・天井を高く取れ、快適で有効活用できるロフトがとれること

工事のプロセスを追って説明しますのでご覧下さい。

屋根の下地に杉無垢材の構造パネル(無垢ボード)を張っています。

屋根の下地に杉無垢材の構造パネル(無垢ボード)を張っています。 ボードのジョイントに気密テープを貼っています。

ボードのジョイントに気密テープを貼っています。 通気防水(つうきぼうすい)シートを張り、母屋(もや)を配置しています。

通気防水(つうきぼうすい)シートを張り、母屋(もや)を配置しています。 母屋の間に断熱材1層目を横向きに隙間無く設置しています。

母屋の間に断熱材1層目を横向きに隙間無く設置しています。

垂木(たるき)を掛け、2層目の断熱材を設置しています。2層目の断熱材を縦向きに設置し、できる限り断熱欠損を防ぐようにしています。

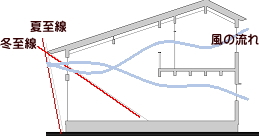

大工さんが軒の垂木(たるき)を切っています。軒の出し方は、冬至と夏至の太陽高度の高さで決めています。夏の日差しは遮って、冬の日だまりを取り込める、自然の恵みを活用できる家となり、省エネになります。

軒の出し方(パッシブ設計)

垂木に複層遮熱シート(2重のアルミの間に緩衝材のプチプチのような物がはさまっています)を留め付けています。遠赤外線による輻射熱も遮断します。 夏場は強い日差しを防いで室内の温度上昇を防ぎ、冷房効率を高めます。 また、冬場は、室内の熱の放出を防ぎ、暖かく保つ断熱効果があります。(防災グッズなどに体温が奪われない覆うアルミのようなシートがありますが、同じ様な原理です)遮熱シートの下は1層目に通気層をとっています。

輻射熱は遮熱材で減らし、対流による熱は断熱材で熱移動を起こしにくくするので、室内の断熱性は向上します。(遮熱シートはUA値の計算値には入りませんが遮熱の有効性が高い建材です)

その上に2層目の通気層をとるため、さらに上から桟木(さんぎ)を留めています。

軒の部分に無垢ボードを張り付けています。

軒の部分に無垢ボードを張り付けています。

野地板(のじいた、屋根の下地)に耐水合板を乗せています。野地板と垂木の間に2層目の通気層があります。

通気防水シートを軒先の方から張っています。

一般的な家では通気しない防水シートが張られますが、最近は屋根の裏面の結露で、野地板の腐りの発生が多く報告がされているので、それを防ぐため通気防水シートを採用しています。

一般的な家では通気しない防水シートが張られますが、最近は屋根の裏面の結露で、野地板の腐りの発生が多く報告がされているので、それを防ぐため通気防水シートを採用しています。 屋根の頂部は、棟換気(むねかんき)ができる構造になっています。ガルバリウム鋼板の屋根に棟換気の下地を作り、ここから熱と湿気を抜きます。

屋根の頂部は、棟換気(むねかんき)ができる構造になっています。ガルバリウム鋼板の屋根に棟換気の下地を作り、ここから熱と湿気を抜きます。

雪止めを取り付けました。

棟換気部分は、換気部材のリッチベンツを挟みガルバで覆います。

棟換気の完成写真です。

◆壁断熱材は自然素材のウッドファイバー

◆断熱材にウッドファイバーを使う理由

「家の寿命」と「住み心地」に大きな役割を果たすのが断熱材です。また今後、エネルギー問題は益々深刻化されていくことでしょうから、いかに「省エネで光熱費をかけないで暮らせるか」は大切なポイントになってきます。また、環境問題に目を向けたとき、ウッドファイバーの原料は間伐材等(間伐材とは、森林の成長過程で密集化する立木を間引く過程で発生する木材のこと)で、それらの利用促進は森林循環を生み出し、省エネルギーで生産でき、少ない廃棄物を通し、温暖化防止と森林保全に貢献します。

それらを使うことで日本の林業が成り立ち、山に手が入れられ、木を伐ったところに若木を植林することができます。木は光合成をしCO2を吸収してくれます。木は製材され家の建材となっても、吸収したCO2をそのまま固定してくれるので、伐って長く使い、山に若木を育てることはCO2の削減につながり、地球温暖化防止に一役買うことになります。

それらを使うことで日本の林業が成り立ち、山に手が入れられ、木を伐ったところに若木を植林することができます。木は光合成をしCO2を吸収してくれます。木は製材され家の建材となっても、吸収したCO2をそのまま固定してくれるので、伐って長く使い、山に若木を育てることはCO2の削減につながり、地球温暖化防止に一役買うことになります。 木は伐って使っても植林して育てることのできる再生可能な資源です(石油や石炭などの使うと枯渇する化石燃料とは違います)。また成長してしっかり根を張った木は、山の土砂崩れを防ぐ役割も果たしてくれます。国産材を使うことにより日本の山にお金がまわり、山の手入れや植林をすることができると森林が健全に保たれ、多用な生物の住処となり、山から流れ出る水は滋養に富み、川や海の生き物も養われ自然が守られます。国産材を使うことは山を育てながら、日本の山や自然環境を護り、CO2の削減に役立ちます。

木は伐って使っても植林して育てることのできる再生可能な資源です(石油や石炭などの使うと枯渇する化石燃料とは違います)。また成長してしっかり根を張った木は、山の土砂崩れを防ぐ役割も果たしてくれます。国産材を使うことにより日本の山にお金がまわり、山の手入れや植林をすることができると森林が健全に保たれ、多用な生物の住処となり、山から流れ出る水は滋養に富み、川や海の生き物も養われ自然が守られます。国産材を使うことは山を育てながら、日本の山や自然環境を護り、CO2の削減に役立ちます。長持ちすることをきちんと考えた無垢材の家は手入れをしながら長く使うことができます。地球への負荷がなるべく少ないよう、使い捨て住宅ではなく、世代を超えて100年は住み継げる家を建てると、50年住んでも、あと50年住むことができ、次世代に譲ることも、貸すことも、売却することもできます。世代を超えて住み継ぐことにより、1世代あたりの住居費負担も少なくなります。

化学物質を含んだ成分は一切使用していませんので、断熱材の役割を終えたら「土に還る」成分のみでつくられています。

建築廃材は日本でも産業廃棄物の約半数を占め燃やすこともできず課題になり続けていますが、将来にわたって地球環境に大きな負荷をかけない断熱材です。

断熱材に限らず、20世紀に登場した石油化学系を主成分とした「新建材」は、製造時のみならず廃棄時にも大量のエネルギーを消費します。木繊維断熱材は、石油化学系の断熱材なら地球に放出されてしまったかもしれないCO2を放出しないだけでなく、CO2を貯め込むことができる断熱材として、間接的に地球温暖化を遅らせることに貢献しています。

目指す断熱は

-

暑さや寒さから家を守り、長持ちさせる

-

省エネを行い日々の光熱費を下げる

-

室内の温度ムラをなくし結露や湿気に悩まされない断熱材の特性一覧表

その違いは「熱容量」と「熱拡散性」。

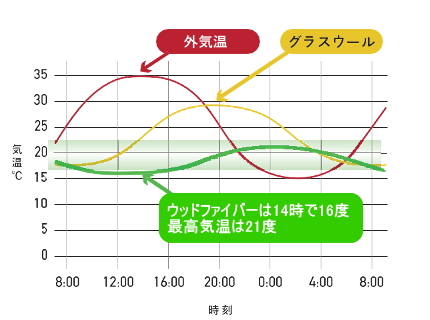

従来では、冬の寒さを防ぐ熱伝導率の数値が重要視され、熱容量にはあまり注目されていませんでした。しかし、日本の蒸し暑い夏を快適に過ごすには「熱容量」が最も重要になってきます。

ウッドファイバーは「熱容量=夏」と「熱伝導率=冬」を高いレベルで併せ持つ断熱材です。

また、「高い透湿性」で蒸し暑い夏や梅雨でも快適な空間を保つため、日本の気候に最適な断熱材といえます

-

熱容量とは?単位:[J/kg *K]・物体の温度を 1 [K] 上昇させるために必要な熱量

【数値が大きいほど断熱材が熱をためこむことができ断熱効果が高い】 -

熱拡散性とは?単位:㎠/h・熱伝導率を単位体積当たりの熱容量(容積比熱)で割った値であり、温度の伝わりやすさ(=拡散)を表す【数値が低いほど断熱材の物体内における熱が広がりにくく断熱効果が高い】

-

熱伝導率とは?単位:[W/(m・K )]・熱の伝わりやすさを表す値

【数値が低いほど熱が伝わりにくく断熱効果が高い】 -

比重とは?単位:g/㎤ kg/㎥・粒体や繊維体などの、物質以外の空隙を含む物体の質量の値夏の外気と断熱材の種類による室内温度の上がり方

【比重が重い方が熱容量が大きくなり断熱効果が高く吸音性も高い】 (株式会社イケダコーポレーションのホームページより引用)

(株式会社イケダコーポレーションのホームページより引用)

木繊維断熱材は、低い熱伝導率と高い熱容量により熱の伝達時間が遅く、他の断熱材に比べて温度の変化が少ないという点が特に優れています。

室温が極端に暑くなったり寒くなったりしないことで、冷暖房に使うエネルギーの使用量は抑えられ家計にもやさしい家であり、室温の温度差が少ない家の中では、ヒートショックや熱中症などの健康被害に遭うことはなく、1年を通じて気持ちよく過ごすことができ、日々の健康管理はとてもしやすくなります。

さらに地球温暖化という課題も抱えて、省エネルギーに暮らせる家は地球にも優しい家と言えます。

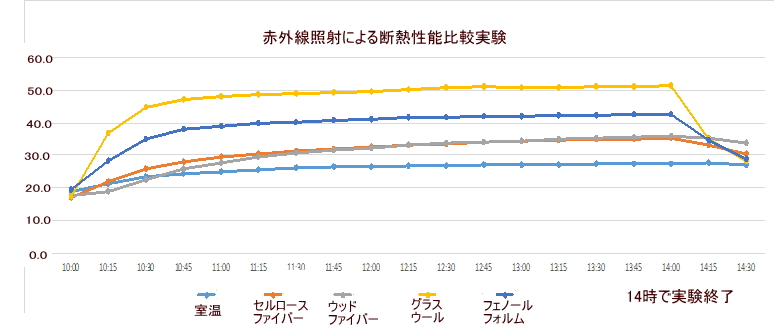

ウイズダムデザインでも赤外線照射実験

グラスウールに比べ、木質系断熱材(セルロースファイバーやウッドファイバー)は熱しにくく、冷めにくいという結果がでました。

グラスウールに比べ、木質系断熱材(セルロースファイバーやウッドファイバー)は熱しにくく、冷めにくいという結果がでました。木質繊維断熱材は、高い熱容量があります。繊維を構成する細胞は「細孔構造」のため細孔に取り込まれた空気の分子(水蒸気も含めて)は、“動きにくい”ので(熱は対流・伝導・輻射によって移動。最もエネルギー移動が大きいのは対流)対流しにくいということは、断熱材の中に取り込まれた空気が熱移動を起こさない、即ち断熱性が向上することになります。

熱伝導率は、セルロースファイバー55Kは0.04W/mKで、高性能グラスウール16K相当は0.038W/mKとわずかに高性能グラスウールの方が良いのですが、当社で行った熱照射実験でも下記のデータ結果では30分で約19℃差が出ました。これは「木」と「ガラス」の材質による違い、熱容量(比熱と密度による)の違いによるものと考えられています。

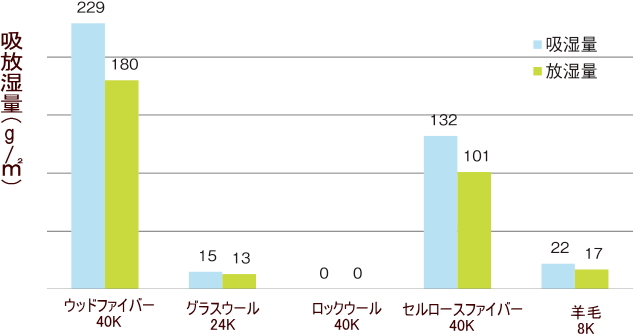

また下記データが示すように、木質系の建材には、高い水蒸気の吸放出性能があり、35度を超えると水蒸気を盛んに放出します。その際の気化熱(液体の物質が気体になるときに周囲から吸収する熱)で温度が上昇しにくいということも考えられます。

今回の見学会で実験をご覧いただけます。

◆長持ちする家のための、透湿を考えた断熱

高い吸放湿性能は、壁の中の結露発生を抑制し、大切な家を長持ちさせます。

今回の見学会の家では壁面の断熱材にも吹き込み式のウッドファイバーを採用しました(標準仕様はセルロースファイバー)。 ウッドファイバーで断熱された壁は、水蒸気が行き来できる「呼吸する」家になります。

ウッドファイバーで断熱された壁は、水蒸気が行き来できる「呼吸する」家になります。水蒸気を吸放湿するだけでなく1㎥で約7ℓの水蒸気を保湿できるので、屋根や壁の中の相対湿度(実際に空気中に含まれている水蒸気量の割合)を下げることができます。

透湿性能の低い断熱材を使用していると、結露の原因となります。結露が起こるとカビの発生原因になったり、結露の水分を含んだ断熱材が水分の重みに耐えきれず沈みこみ、構造材まで腐らせたりするなど家の劣化を引き起こします。

家が木で包まれているのか、化学繊維やプラスチックで包まれているのかでは、住み心地が大きく異なります。木質系の断熱材や内装は、梅雨時や真夏の蒸し暑さは感じにくく、カビやアレルギーの原因になる物質は発生しないので、年中快適に暮らすことができます。

(ウッドファイバー株式会社のホームページより引用)

(ウッドファイバー株式会社のホームページより引用)この吸湿能力は温度が下がると増え、温度が上がると吸湿能力が下がるという性質があります。また、逆に湿気を吸うときは熱を出し、湿気を吐き出すときは熱を吸う性質があるので、周囲の温度変化を少なくする働きもします。したがって、木材の湿度を一定に保とうとする働きは、温度の上昇下降と木材の吸放湿の「逆行」の性質のお陰であり、木はこのような絶妙な仕掛けで温度・湿度をコントロールしていると言われています。(日本木材総合情報センターホームページ参照)

◆有害化学物質や結露に悩まされない家

針葉樹の端材や鋸くずが原料のため、化学物質を含む成分は一切不使用。

ホルムアルデヒドやVOC(トルエン・キシレン他)フリーでシックハウス・アレルギー対策にも貢献。住む人にも、建てる人にも安心・安全な断熱材です。

◆静かに暮らせる防音性能

ウッドファイバーは高密度な木の繊維の塊なので鉱物系や石油系由来の断熱材に比べて質量が重く、遮音をするだけでなく吸音効果があります。遮音性の高いサッシを組み合わせることで外部からの音を遮断してくれます。また、吸音効果もあることで自分たちの生活音を外に漏らさないという点で、プライベートな環境をストレスなく過ごせます。

◆燃え広がらない防火性能

「木は燃えやすいのでは?」と思われても不思議ではありません。

木が燃えるのは事実ですが、ウッドファイバーは万が一の火災の際にも炎が燃え広がることはありません。

高密度な木繊維で構成されているため、表面が焼け焦げすぐに「炭化層」をつくるからです。

炭化層は、木繊維断熱材の内部に熱と酸素が侵入して火災が広がるのを抑え、鉱物系、石油系由来の断熱材とは異なり火災時に有毒ガスを発生することもありません。

解説とウッドファイバーの吹き込み作業を動画でも公開しておりますので、よろしければご覧下さい!!

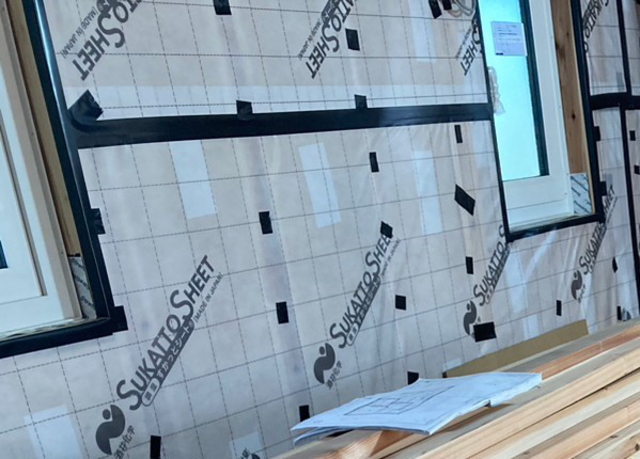

可変調湿気密シートで壁内結露の軽減

『可変調湿気密シート』で壁内結露を軽減します。壁内部で結露が発生すると、カビが発生したり、柱や土台が腐ったりして、建物に大きなダメージを与える可能性があります。

写真は可変調湿シート『スカットシート』

写真は可変調湿シート『スカットシート』可変調湿シートはウッドファイバーの室内側に張ります。

冬は外が寒く乾燥状態になり、部屋の内側は暖かく湿気の多い状態になります。湿気は(高い方から低い方に流れますので)部屋から壁や断熱材の中に入り込んでいこうとし、外側の冷たい空気に触れ結露をおこします。可変調湿シートは壁の内部に湿気を通さず「防湿」します。

夏は逆に外が高温多湿状態で(最近は亜熱帯化していると言われています)、水蒸気を含んだ暖かい空気が建物に侵入し、居室のエアコンで冷やされた空気は壁内部で結露します。可変調湿シートは壁内部の湿気を通し「透湿」し、水蒸気が溜まらない状態にします。(防湿シートで夏の湿気を停めてしまうと室内側の冷えた壁内部で結露水が溜まってしまいます)

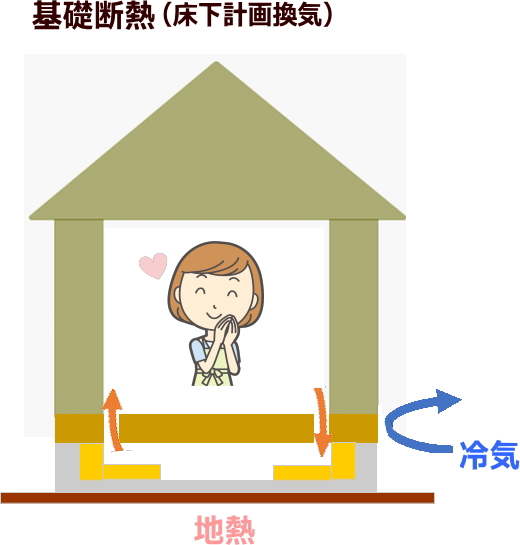

◆基礎内断熱と屋根断熱

(前回の断熱見学会の案内ページの内容を元に加筆した内容になっています。)基礎断熱で床が冷たくない

真冬に今までに建てたおうちを訪問させていただくと薄着で出てこられる方がおられ、思わず「いつもそのような服装でおられるんですか?」と尋ねることがあります。「はい。家の中が暖かいので、外が寒い忘れて出てしまうことがあるんですよ」と苦笑しながらよく言われます。1台のエアコンで全館冷暖房をするためにいろいろな工夫をしています。

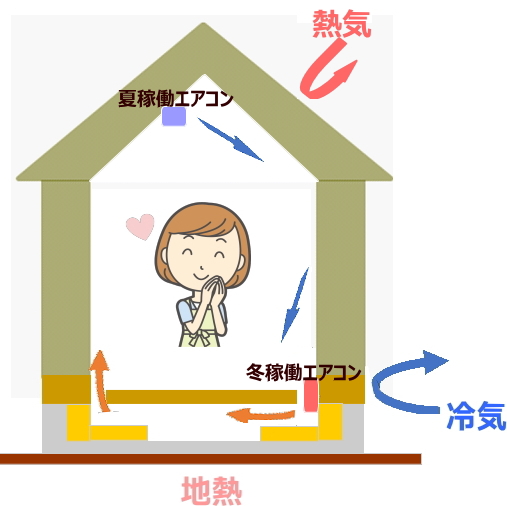

基礎の外周で気密と断熱を施し、床下を室内と同じ環境にする方法です。

メリットは室内の気密性能の向上、地熱の有効活用などです。地熱は年間を通して温度があまり変化せず、夏は外気よりも低く、冬は外気より高いため 冷暖房の削減ができます。

メリットは室内の気密性能の向上、地熱の有効活用などです。地熱は年間を通して温度があまり変化せず、夏は外気よりも低く、冬は外気より高いため 冷暖房の削減ができます。また、冬の冷気を建物内部に取込まない為、安定した暖かい室内環境を実現できます。

床下には基礎コンクリートから湿気が上がってくるため、空気の通り道がない状態では湿気の逃げ場がなくなり、やがて床組が腐食するといった問題が発生しますが、床にガラリや、湿気が抜ける通り道を設け、室内と一体化(湿気は高い方から低い方に移動します)させることにより、問題を解決しています(またこの家では床下エアコンを採用します)。

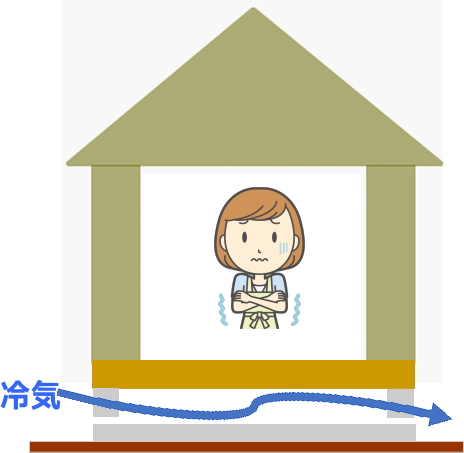

一般的な家では床の下に断熱材を張る『床下断熱』です。

冷気が床下を通り、床下を断熱していても床が冷え易いです。夏場、建物の下は地熱の影響もあり涼しいですが、外部から高温多湿な空気が流れ込むので湿気やすく、結露し易い状態でもあります。

冷気が床下を通り、床下を断熱していても床が冷え易いです。夏場、建物の下は地熱の影響もあり涼しいですが、外部から高温多湿な空気が流れ込むので湿気やすく、結露し易い状態でもあります。屋根断熱で快適な小屋裏(ロフト)も活用できる!

屋根でしっかり『断熱+遮熱』をするので、ロフトも快適。とっておきの隠れ家もできます!

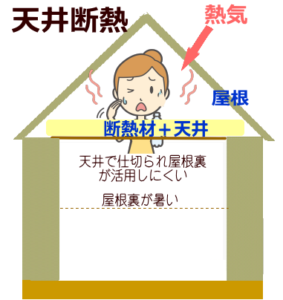

屋根断熱で勾配天井なので、高い天井でロフト(小屋裏)も有効活用できるスペースになります。(一般的な家では『天井断熱』で、天井の上に断熱材を置いて断熱します。天井断熱をしている屋根裏は、屋根からの熱が伝わり、真夏であれば温度は60℃近くにもなります。屋根裏は天井で仕切られ、ロフトを造っても、有効利用しにくくなります。)

屋根断熱で勾配天井なので、高い天井でロフト(小屋裏)も有効活用できるスペースになります。(一般的な家では『天井断熱』で、天井の上に断熱材を置いて断熱します。天井断熱をしている屋根裏は、屋根からの熱が伝わり、真夏であれば温度は60℃近くにもなります。屋根裏は天井で仕切られ、ロフトを造っても、有効利用しにくくなります。)

屋根断熱をしたロフトは物置きではなく、書斎や子どもの遊び場などいろいろ活用できます。

いろんな用途に活用できるロフト(小屋裏)

いろんな用途に活用できるロフト(小屋裏)『基礎断熱』&『屋根断熱』で1台のエアコンの稼働で全館空調!

高い断熱・気密性能、屋根断熱、基礎内断熱で1台のエアコン稼働で全館空調できます。

家の中の温度差が少なく、快適だと、活動量も増え、ヒートショックなどは軽減され健康をアシストすることができます。(床下エアコン暖房は室内の温度より少し暖かい程度です。家中どこも床が暖かいので快適です。(床暖房の場合は床暖房をしているところだけ暖かく、場所場所は冷たいので、体温の調節が難しくなり、自律神経のバランスを崩すといった症例が挙げられています。)『床下エアコン暖房』は、自然な暖かさで体にやさしいと言えます。

家の中の温度差が少なく、快適だと、活動量も増え、ヒートショックなどは軽減され健康をアシストすることができます。(床下エアコン暖房は室内の温度より少し暖かい程度です。家中どこも床が暖かいので快適です。(床暖房の場合は床暖房をしているところだけ暖かく、場所場所は冷たいので、体温の調節が難しくなり、自律神経のバランスを崩すといった症例が挙げられています。)『床下エアコン暖房』は、自然な暖かさで体にやさしいと言えます。夏は小屋裏エアコン冷房で、ロフトから涼しく(冷たい空気は下に移動します)全館空調ができます。

設備が古くなり取り替える時もエアコンの交換だけで済み、メンテの手間も費用も少なくて済み、低コストで省エネにもつながります。

(ダクトを使ってで全館空調するシステムは、ダクトの掃除の問題、フィルター交換、ダクトのスペース、設備交換時期が来た時の費用と手間などのことを考えておく必要があります。)

この家の換気システムは第3種換気

換気システム導入は義務化された第一の理由は、シックハウス対策です。ウイズダムデザインの標準仕様の建材はシックハウスの心配のない自然素材です。杉は家具などから出る有害化学物質も、人の呼吸により排出される二酸化炭素も吸収し、減らしてくれるというデータもあります。標準仕様は第3種換気にし(ご要望により第1種換気のご家庭もあります)、効果的に換気できるよう気密性能の高い家にしています。(気密性の低い家は掃除機のホースに穴が開いているような状態で、効果的な換気をすることができません。)

熱交換器を使って行う第1種換気システムは、システム導入の掛かる費用、ランニングコスト、設備交換(古くなった時)にかかる費用、ダクトを使用するタイプならそのスペースと掃除のことなどを考えるとあまりコストパフォーマンスが良くないと考えています。

- Category

- イベント情報

- インフォメーション

- トップ用インフォメーション

- ブログ

- 建築日誌