【断熱見学会ご案内】4/17(日)『断熱×耐震×長持ちする自然素材・国産無垢材の家』

今回断熱見学会を開催させていただく家も・省エネルギーで快適に住め・自然素材を使った体と地球に優しい・地震に強く・次世代の人たちも長く住み続けられる家です。

こんにちは。少し温かくなり、桜や春の花便りに少し心がほころぶ気がしますが、如何お過ごしでしょうか。ニュースでは、ウクライナやロシア情勢にエネルギー問題、コロナ感染者数の再増加、地球温暖化による異常気象と、解決の難しい問題があふれていますね。

何ができるか考えた時、ウイズダムデザインの力は小さいですが、これからの時代を見据えて、問題の解決に少しでも役立てる家造りを提案していきたいと考えています。

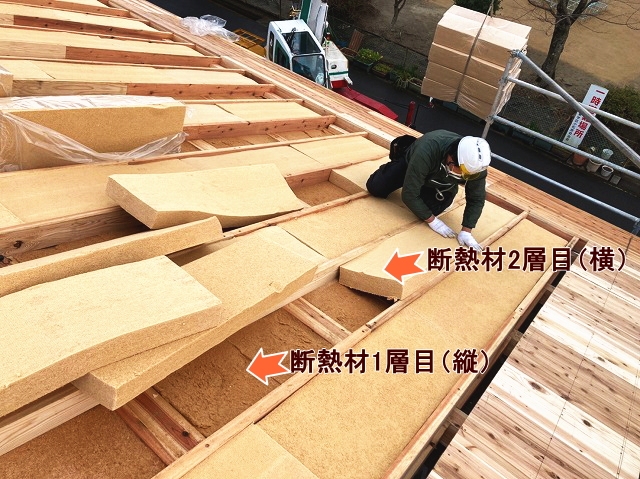

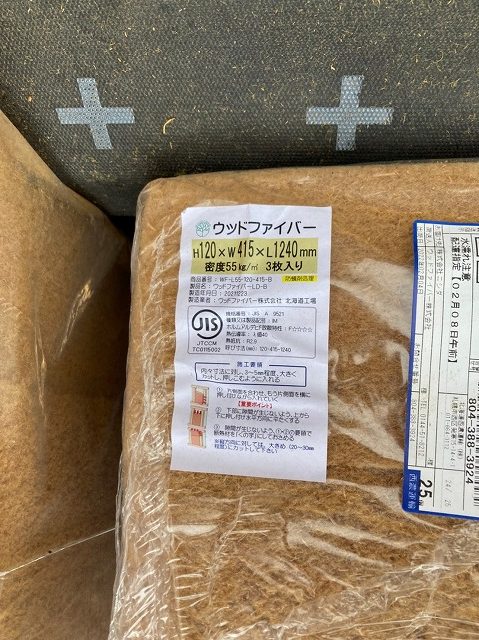

ウッドファイバーで屋根断熱施工の様子

今回は断熱見学会です。(工事完了後に、完成見学会開催予定です)

断熱見学会の見所!!

◆断熱材にウッドファイバーを使う理由 ◆長持ちする家のための、透湿を考えた断熱 ◆結露や有害化学物質に悩まされない家 ◆静かに暮らせる防音性能 ◆パッシブデザインとUA値 ◆燃え広がらない防火性能 ◆1台のエアコン稼働で全館空調(床下エアコン&小屋裏エアコン) ◆屋根断熱の施工写真と解説

2022/4/21(日)10:00~17:00

コロナウィルス拡散防止のため10:00から1時間ごとに区切らせていただき、1時間に1組様限定とさせていただきます。

時節柄マスクのご着用をお願いいたします。

お手数をおかけしますが、ご予約下さい。場所など詳細をお知らせいたします。ご予約時間が重なった場合は、時間調整相談の連絡をさせていただきます。

ホームページの資料請求ページからご予約下さる場合は『お問合せ内容』の欄にご希望の時間帯などをお書き下さい。

☎ 077-566-0779

✉wisdom-d@ap.main.jp

当日連絡先080-4722-3509(上原)

建ってしまうとほとんど見えなくなる部分ですが、快適に健康に暮すため、また家を長持ちさせるために最も大切なところです。しつこい営業などはいたしません。是非お気軽にお越し下さい。

目次

◆断熱材にウッドファイバーを使う理由

「家の寿命」と「住み心地」に大きな役割を果たすのが断熱材です。また今後、エネルギー問題は益々深刻化されていくことでしょうから、いかに「省エネで光熱費をかけないで暮らせるか」は大切なポイントになってきます。また、環境問題に目を向けたとき、ウッドファイバーの原料は間伐材等(間伐材とは、森林の成長過程で密集化する立木を間引く過程で発生する木材のこと)で、それらの利用促進は森林循環を生み出し、省エネルギーで生産でき、少ない廃棄物を通し、温暖化防止と森林保全に貢献します。

それらを使うことで日本の林業が成り立ち、山に手が入れられ、木を伐ったところに若木を植林することができます。木は光合成をしCO2を吸収してくれます。木は製材され家の建材となっても、吸収したCO2をそのまま固定してくれるので、伐って長く使い、山に若木を育てることはCO2の削減につながり、地球温暖化防止に一役買うことになります。

木は伐って使っても植林して育てることのできる再生可能な資源です(石油や石炭などの使うと枯渇する化石燃料とは違います)。また成長してしっかり根を張った木は、山の土砂崩れを防ぐ役割も果たしてくれます。国産材を使うことにより日本の山にお金がまわり、山の手入れや植林をすることができると森林が健全に保たれ、多用な生物の住処となり、山から流れ出る水は滋養に富み、川や海の生き物も養われ自然が守られます。国産材を使うことは山を育てながら、日本の山や自然環境を護り、CO2の削減に役立ちます。

長持ちすることをきちんと考えた無垢材の家は手入れをしながら長く使うことができます。地球への負荷がなるべく少ないよう、使い捨て住宅ではなく、世代を超えて100年は住み継げる家を建てると、50年住んでも、あと50年住むことができ、次世代に譲ることも、貸すことも、売却することもできます。世代を超えて住み継ぐことにより、1世代あたりの住居費負担も少なくなります。

化学物質を含んだ成分は一切使用していませんので、断熱材の役割を終えたら「土に還る」成分のみでつくられています。

建築廃材は日本でも産業廃棄物の約半数を占め燃やすこともできず課題になり続けていますが、将来にわたって地球環境に大きな負荷をかけない断熱材です。

断熱材に限らず、20世紀に登場した石油化学系を主成分とした「新建材」は、製造時のみならず廃棄時にも大量のエネルギーを消費します。木繊維断熱材は、石油化学系の断熱材なら地球に放出されてしまったかもしれないCO2を放出しないだけでなく、CO2を貯め込むことができる断熱材として、間接的に地球温暖化を遅らせることに貢献しています。

目指す断熱は

-

暑さや寒さから家を守り、長持ちさせる

-

省エネを行い日々の光熱費を下げる

-

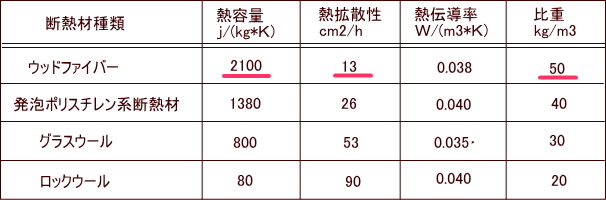

室内の温度ムラをなくし結露や湿気に悩まされない断熱材の特性一覧表

その違いは「熱容量」と「熱拡散性」。

従来では、冬の寒さを防ぐ熱伝導率の数値が重要視され、熱容量にはあまり注目されていませんでした。しかし、日本の蒸し暑い夏を快適に過ごすには「熱容量」が最も重要になってきます。

ウッドファイバーは「熱容量=夏」と「熱伝導率=冬」を高いレベルで併せ持つ断熱材です。

また、「高い透湿性」で蒸し暑い夏や梅雨でも快適な空間を保つため、日本の気候に最適な断熱材といえます

-

熱容量とは?単位:[J/kg *K]・物体の温度を 1 [K] 上昇させるために必要な熱量

【数値が大きいほど断熱材が熱をためこむことができ断熱効果が高い】 -

熱拡散性とは?単位:㎠/h・熱伝導率を単位体積当たりの熱容量(容積比熱)で割った値であり、温度の伝わりやすさ(=拡散)を表す【数値が低いほど断熱材の物体内における熱が広がりにくく断熱効果が高い】

-

熱伝導率とは?単位:[W/(m・K )]・熱の伝わりやすさを表す値

【数値が低いほど熱が伝わりにくく断熱効果が高い】 -

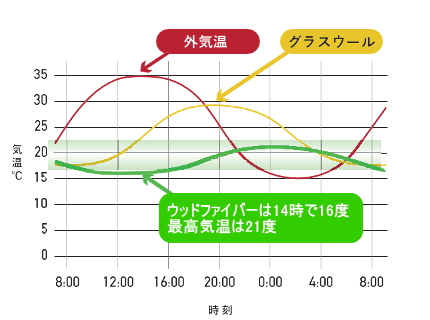

比重とは?単位:g/㎤ kg/㎥・粒体や繊維体などの、物質以外の空隙を含む物体の質量の値夏の外気と断熱材の種類による室内温度の上がり方

【比重が重い方が熱容量が大きくなり断熱効果が高く吸音性も高い】

(株式会社イケダコーポレーションのホームページより引用)

木繊維断熱材は、低い熱伝導率と高い熱容量により熱の伝達時間が遅く、他の断熱材に比べて温度の変化が少ないという点が特に優れています。

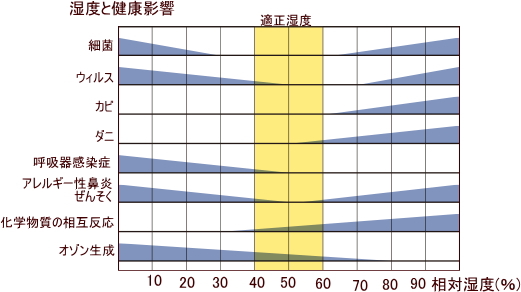

室温が極端に暑くなったり寒くなったりしないことで、冷暖房に使うエネルギーの使用量は抑えられ家計にもやさしい家であり、室温の温度差が少ない家の中では、ヒートショックや熱中症などの健康被害に遭うことはなく、1年を通じて気持ちよく過ごすことができ、日々の健康管理はとてもしやすくなります。

さらに地球温暖化という課題も抱えて、省エネルギーに暮らせる家は地球にも優しい家と言えます。

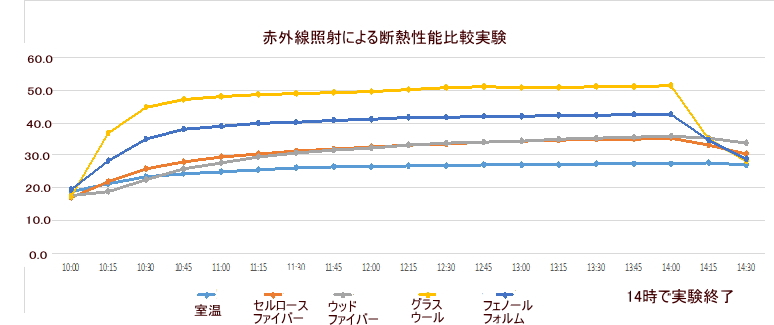

ウイズダムデザインでも赤外線照射実験

グラスウールに比べ、木質系断熱材(セルロースファイバーやウッドファイバー)は熱しにくく、冷めにくいという結果がでました。

木質繊維断熱材は、高い熱容量があります。繊維を構成する細胞は「細孔構造」のため細孔に取り込まれた空気の分子(水蒸気も含めて)は、“動きにくい”ので(熱は対流・伝導・輻射によって移動。最もエネルギー移動が大きいのは対流)対流しにくいということは、断熱材の中に取り込まれた空気が熱移動を起こさない、即ち断熱性が向上することになります。

熱伝導率は、セルロースファイバー55Kは0.04W/mKで、高性能グラスウール16K相当は0.038W/mKとわずかに高性能グラスウールの方が良いのですが、当社で行った熱照射実験でも下記のデータ結果では30分で約19℃差が出ました。これは「木」と「ガラス」の材質による違い、熱容量(比熱と密度による)の違いによるものと考えられています。

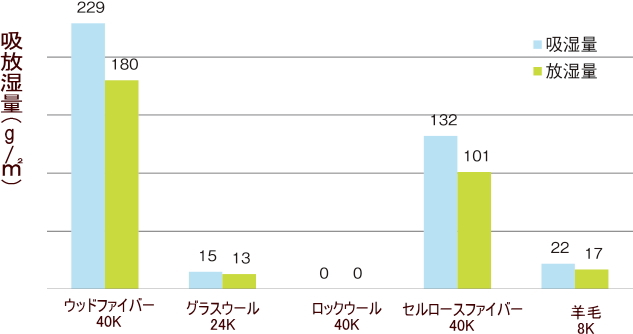

また下記データが示すように、木質系の建材には、高い水蒸気の吸放出性能があり、35度を超えると水蒸気を盛んに放出します。その際の気化熱(液体の物質が気体になるときに周囲から吸収する熱)で温度が上昇しにくいということも考えられます。

今回の見学会で実験をご覧いただけます。

◆長持ちする家のための、透湿を考えた断熱

高い吸放湿性能は、壁の中の結露発生を抑制し、大切な家を長持ちさせます。

今回の見学会の家では壁面の断熱材にも吹き込み式のウッドファイバーを採用しました(標準仕様はセルロースファイバー)。4月13・14日に吹き込む予定ですので、吹き込みの様子は動画で見ていただく予定です。

ウッドファイバーで断熱された屋根や壁は、水蒸気が行き来できる「呼吸する」家になります。

水蒸気を吸放湿するだけでなく1㎥で約7ℓの水蒸気を保湿できるので、屋根や壁の中の相対湿度(実際に空気中に含まれている水蒸気量の割合)を下げることができます。

透湿性能の低い断熱材を使用していると、結露の原因となります。結露が起こるとカビの発生原因になったり、結露の水分を含んだ断熱材が水分の重みに耐えきれず沈みこみ、構造材まで腐らせたりするなど家の劣化を引き起こします。

家が木で包まれているのか、化学繊維やプラスチックで包まれているのかでは、住み心地が大きく異なります。木質系の断熱材や内装は、梅雨時や真夏の蒸し暑さは感じにくく、カビやアレルギーの原因になる物質は発生しないので、年中快適に暮らすことができます。

(ウッドファイバー株式会社のホームページより引用)

この吸湿能力は温度が下がると増え、温度が上がると吸湿能力が下がるという性質があります。また、逆に湿気を吸うときは熱を出し、湿気を吐き出すときは熱を吸う性質があるので、周囲の温度変化を少なくする働きもします。したがって、木材の湿度を一定に保とうとする働きは、温度の上昇下降と木材の吸放湿の「逆行」の性質のお陰であり、木はこのような絶妙な仕掛けで温度・湿度をコントロールしていると言われています。(日本木材総合情報センターホームページ参照)

◆有害化学物質や結露に悩まされない家

針葉樹の端材や鋸くずが原料のため、化学物質を含む成分は一切不使用。

ホルムアルデヒドやVOC(トルエン・キシレン他)フリーでシックハウス・アレルギー対策にも貢献。住む人にも、建てる人にも安心・安全な断熱材です。

◆静かに暮らせる防音性能

ウッドファイバーは高密度な木の繊維の塊なので鉱物系や石油系由来の断熱材に比べて質量が重く、遮音をするだけでなく吸音効果があります。遮音性の高いサッシを組み合わせることで外部からの音を遮断してくれます。また、吸音効果もあることで自分たちの生活音を外に漏らさないという点で、プライベートな環境をストレスなく過ごせます。

◆燃え広がらない防火性能

「木は燃えやすいのでは?」と思われても不思議ではありません。

木が燃えるのは事実ですが、ウッドファイバーは万が一の火災の際にも炎が燃え広がることはありません。

高密度な木繊維で構成されているため、表面が焼け焦げすぐに「炭化層」をつくるからです。

炭化層は、木繊維断熱材の内部に熱と酸素が侵入して火災が広がるのを抑え、鉱物系、石油系由来の断熱材とは異なり火災時に有毒ガスを発生することもありません。

解説とウッドファイバーの吹き込み作業を動画でも公開しておりますので、よろしければご覧下さい!!

◆パッシブデザインとUA値

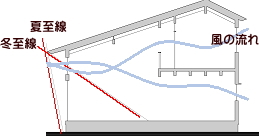

この家のUA値は0.45です。窓を無くしたり、小さくすれば、見かけの断熱性能値(UA値)は、上げやすくなります。しかし、快適性は数字だけではありません。窓を無くし、壁を増せば耐震上は有利になります。大きな窓で周囲に思いっきり開く、明るく開放的なプランは、冬の暖かな日差しを家に入れ、明るく暖かです。許容応力度計算による構造計算で安全性を担保すれば、快適で地震に強い家を建てることができます。この家でも、南面の公園の桜を借景で楽しめるように、大きな吹き抜けの窓になります。

夏至線と冬至線を割り出し、南面に軒を出し、この家では道路に面した方角が南西に振れているので、外部に光りを調節できるシャッターを取り付ける設計になっています。

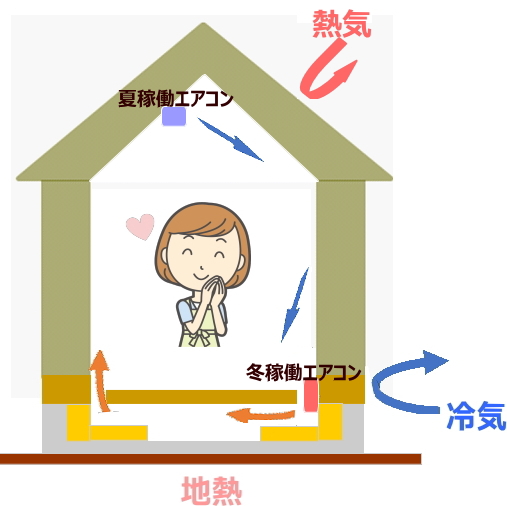

◆1台のエアコン稼働で全館空調(床下エアコン&小屋裏エアコン)

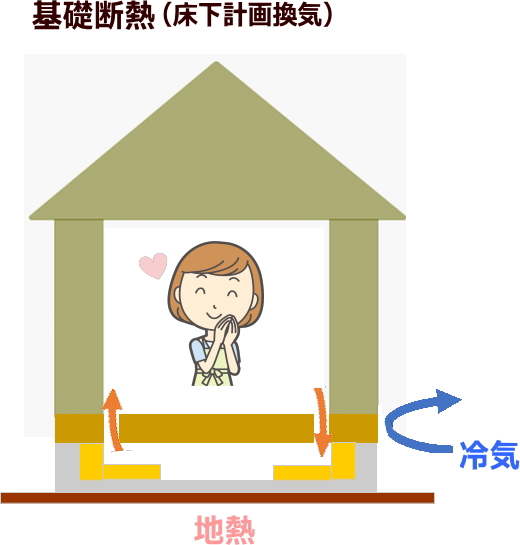

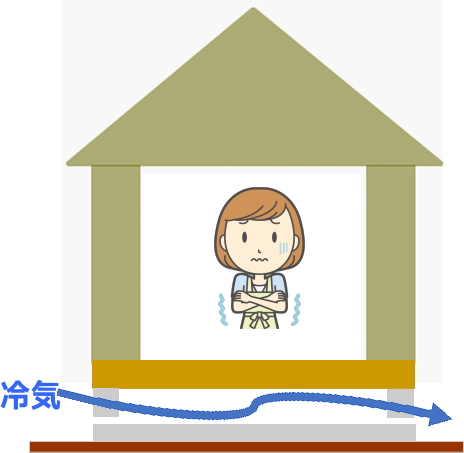

(前回の断熱見学会の案内ページの内容を元に加筆した内容になっています。)基礎内断熱で床が冷たくない

床下エアコンを採用するため基礎内断熱にしています。基礎の外周で気密と断熱を施し、床下を室内と同じ環境にする方法です。

メリットは室内の気密性能の向上、地熱の有効活用などです。地熱は年間を通して温度があまり変化せず、夏は外気よりも低く、冬は外気より高いため 冷暖房の削減ができます。

メリットは室内の気密性能の向上、地熱の有効活用などです。地熱は年間を通して温度があまり変化せず、夏は外気よりも低く、冬は外気より高いため 冷暖房の削減ができます。また、冬の冷気を建物内部に取込まない為、安定した暖かい室内環境を実現できます。

床下には基礎コンクリートから湿気が上がってくるため、空気の通り道がない状態では湿気の逃げ場がなくなり、やがて床組が腐食するといった問題が発生しますが、床にガラリや、湿気が抜ける通り道を設け、室内と一体化(湿気は高い方から低い方に移動します)させることにより、問題を解決しています(またこの家では床下エアコンを採用します)。

一般的な家では床の下に断熱材を張る『床下断熱』です。

冷気が床下を通り、床下を断熱していても床が冷え易いです。夏場、建物の下は地熱の影響もあり涼しいですが、外部から高温多湿な空気が流れ込むので湿気やすく、結露し易い状態でもあります。

冷気が床下を通り、床下を断熱していても床が冷え易いです。夏場、建物の下は地熱の影響もあり涼しいですが、外部から高温多湿な空気が流れ込むので湿気やすく、結露し易い状態でもあります。屋根断熱で高い天井で開放感のある2階

屋根断熱で勾配天井なので、高い天井で開放感のある2階になります。(一般的な家では『天井断熱』で、天井の上に断熱材を置いて断熱します。天井断熱をしている屋根裏は、屋根からの熱が伝わり、真夏であれば温度は60℃近くにもなります。屋根裏は天井で仕切られ、ロフトを造っても、有効利用しにくくなります。)

屋根断熱で勾配天井なので、高い天井で開放感のある2階になります。(一般的な家では『天井断熱』で、天井の上に断熱材を置いて断熱します。天井断熱をしている屋根裏は、屋根からの熱が伝わり、真夏であれば温度は60℃近くにもなります。屋根裏は天井で仕切られ、ロフトを造っても、有効利用しにくくなります。)見学会で実物大模型で説明させて頂きます。

『基礎断熱』&『屋根断熱』で1台のエアコンの稼働で全館空調!

高い断熱性能、屋根断熱、基礎内断熱、スクエア型の形状なので、1台のエアコン稼働で全館空調できます。

家の中の温度差が少なく、快適だと、活動量も増え、ヒートショックなどは軽減され健康をアシストすることができます。(床下エアコン暖房は室内の温度より少し暖かい程度です。床暖房の場合は、足はとても暖かいですが、室内との温度差が大きいと、体温の調節が難しくなり、自律神経のバランスを崩すといった症例が挙げられています。)

家の中の温度差が少なく、快適だと、活動量も増え、ヒートショックなどは軽減され健康をアシストすることができます。(床下エアコン暖房は室内の温度より少し暖かい程度です。床暖房の場合は、足はとても暖かいですが、室内との温度差が大きいと、体温の調節が難しくなり、自律神経のバランスを崩すといった症例が挙げられています。)『床下エアコン暖房』は、自然な暖かさで体にやさしいと言えます。

夏は小屋裏エアコン冷房で、ロフトから涼しく(冷たい空気は下に移動します)全館空調ができます。

設備が古くなり取り替える時もエアコンの交換だけで済み、メンテの手間も費用も少なくて済み、低コストで省エネにもつながります。

(ダクトを使ってで全館空調するシステムは、ダクトの掃除の問題、フィルター交換、ダクトのスペース、設備交換時期が来た時の費用と手間などのことを考えておく必要があります。)

◆屋根断熱の施工写真と解説

杉無垢材の構造パネル(無垢ボード)を張っています。この家では、この板の裏面が天井として見えます。

ボードのジョイントに気密テープを貼って、通気防水シートを張っています。通気するシートを使用することにより、屋根内部に発生する湿気を抜くことができます。(一般的な家では防水シートが用いられます)

母屋を設置しています。

母屋(もや)の間にウッドファイバーを横向きに(1層目)隙間無く設置していきます。

消費エネルギーの少ない家で光熱費などの日々のランニングコストを抑えるだけでなく、ウッドファイバーは80~100年以上を想定してつくられた長寿命な断熱材で、家自体の耐用年数も伸び資産価値が長続きします。ランニングコストに断熱材の寿命を含めて、家全体のコストパフォーマンスを永い目で見る必要があります。

垂木(たるき)を掛けています。

垂木の間に2層目のウッドファイバーを設置しています。

遮熱シートを張っています。垂木に複層遮熱シート(2重のアルミの間に緩衝材のプチプチのような物がはさまっています)を留め付けています。遠赤外線による輻射熱も遮断します。 夏場は強い日差しを防いで室内の温度上昇を防ぎ、冷房効率を高めます。 また、冬場は、室内の熱の放出を防ぎ、暖かく保つ断熱効果があります。(防災グッズなどに体温が奪われない覆うアルミのようなシートがありますが、同じ様な原理です)

遮熱シートの下は1層目に通気層になっています。

輻射熱は遮熱材で減らし、対流による熱は熱容量の高いウッドファイバーで熱移動を起こしにくくするので、室内の断熱性は向上します。(遮熱シートはUA値の計算値には入りませんが遮熱の有効性が高い建材です)

見学会で遮熱シートの実験を行いますのでご体感ください。

2層目の通気層をとるため、更に上から桟木(さんぎ)をとめています。

野地板(のじいた、屋根の下地)に耐水合板を乗せています。野地板と垂木の間に2層目の通気層があります。

一般的な家では通気しない防水シートが張られますが、最近は屋根の裏面の結露で、野地板の腐りの発生が多く報告がされているので、それを防ぐため通気防水シートを採用しています。

雪止めを取り付けました。

ガルバリウム鋼板の屋根に棟換気(むねかんき)の下地を作り、ここから熱と湿気を抜きます

棟換気部分は、換気部材のリッチベンツを挟みガルバで覆います。

棟換気の完成写真です。

ウッドファイバー株式会社のホームページの動画の説明を貼り付けておきます。よろしければご覧下さい。

- Category

- イベント情報

- インフォメーション

- トップ用インフォメーション

- ブログ

- 建築日誌